-

해인사기행

-

- 조병욱

- 2016-09-06

- 조회수 361

해인사 기행

덥다! 더워. 무척 덥다!

한 여름 삼복 더위가 기승을 부릴 때면 피서를 생각하게 되고 가장 선호하는 곳이 푸른 파도가 넘실대는 바닷가 모래밭인 해수욕장이 떠 오르지만 내게는 실상 바닷가는 썩 내키지는 않고 오히려 시냇물이 콸콸 흘러가는 계곡을 찾고 싶다.

동구밖 커다란 느티나무 아래서 한 낮 더위를 사냥하던 옛 기억을 회상해 보면서 찾아 온 곳은 가야산 해인사다.

해인사는 해동 화엄종의 초조(初祖) 의상대사(義湘大師, 625~702)의 법손인 순응(順應)화상과 그 제자인 이정(理貞)화상이 신라 제40대 임금 애장왕 3년에, 곧, 서기 802년 10월16일에 왕과 왕후의 도움으로 지금의 대적광전에 자리에 창건하였다.

창건 설화를 보면

중국 양무제 때 지공화상께서 임종에 동국답산기라는 책을 제자들에게 건네주면서 「내가 죽은 후에 신라에서 두 명승이 찾아와 법을 구할 터이니 그 때에 이 책을 전하라」 유언하시고 열반하셨다.

그 뒤에 과연 신라에서 순응과 이정 두 스님이 와서 법을 구하거늘 지공화상의 제자들이 반기며 스승의 유언을 말씀드리고 동국답산기를 전했는데

두 스님은 너무나 감격하여 지공화상의 탑묘(塔墓)에 찾아가 「사람에게는 고금(古今)이 있을지언정 진리에서는 멀고 가까움이 없다.」고 하는 가르침을 생각하며 일주일을 밤낮으로 기도하며 법문을 청하였더니 탑 속에서 지공화상이 모습을 나타내어 두 스님의 구도심을 찬탄하고 의발(衣鉢 ; 가사와 발우)을 전해주면서 이르기를 「너희 나라 우두산(지금의 가야산) 서쪽에 불법이 크게 일어날 곳이 있으니 그 곳에 대가람을 창건하라」 하시고는 다시 탑속으로 들어가 버렸다 고 한다.

그 뒤에 과연 신라에서 순응과 이정 두 스님이 와서 법을 구하거늘 지공화상의 제자들이 반기며 스승의 유언을 말씀드리고 동국답산기를 전했는데

두 스님은 너무나 감격하여 지공화상의 탑묘(塔墓)에 찾아가 「사람에게는 고금(古今)이 있을지언정 진리에서는 멀고 가까움이 없다.」고 하는 가르침을 생각하며 일주일을 밤낮으로 기도하며 법문을 청하였더니 탑 속에서 지공화상이 모습을 나타내어 두 스님의 구도심을 찬탄하고 의발(衣鉢 ; 가사와 발우)을 전해주면서 이르기를 「너희 나라 우두산(지금의 가야산) 서쪽에 불법이 크게 일어날 곳이 있으니 그 곳에 대가람을 창건하라」 하시고는 다시 탑속으로 들어가 버렸다 고 한다.

순응, 이정 두 스님은 탑묘를 향하여 다시 한번 예배드리고 돌아왔다.

신라에 돌아온 두 스님은 바로 우두산을 찾아 나섰다.

맑은 물이 흐르고 산세가 빼어난 곳에 이르러 그곳에 자리를 깔고 풀밭에 앉아 선정(禪定)에 들었더니 문득 이마에서 광명이 발하여 하늘로 뻗쳐 올랐다.

신라에 돌아온 두 스님은 바로 우두산을 찾아 나섰다.

맑은 물이 흐르고 산세가 빼어난 곳에 이르러 그곳에 자리를 깔고 풀밭에 앉아 선정(禪定)에 들었더니 문득 이마에서 광명이 발하여 하늘로 뻗쳐 올랐다.

그 때 마침 나라에서는 제40대 애장왕의 왕후께서 몹쓸 명을 얻어 백방으로 약을 써봐도 효험이 없자 신하들을 널리 보내어 도승(道借)을 구하게 되었다.

한 신하가 우두산 근처를 지나다가 하늘에 뻗쳐 오르는 신령한 빛을 찾아 숲길을 헤쳐가니 선정삼매 속에서 방광(放光)하는 두 스님을 뵙고 예를 올린 후 여기까지 찾아오게 된 내력을 이야기하자 오색실을 내어주면서 실의 한 끝은 궁전 뜰 앞의 배나무 가지에 매고 한 끝은 병실의 문고리에 매어두라고 일러주었다.

신하가 돌아가서 왕에게 사실을 말하고서 두 스님이 시키는 대로 시행해 보았다. 그랬더니 궁전 뜰 앞의 배나무가 말라 죽으면서 왕후의 오랜 병이 완쾌되고 소생하였다.

한 신하가 우두산 근처를 지나다가 하늘에 뻗쳐 오르는 신령한 빛을 찾아 숲길을 헤쳐가니 선정삼매 속에서 방광(放光)하는 두 스님을 뵙고 예를 올린 후 여기까지 찾아오게 된 내력을 이야기하자 오색실을 내어주면서 실의 한 끝은 궁전 뜰 앞의 배나무 가지에 매고 한 끝은 병실의 문고리에 매어두라고 일러주었다.

신하가 돌아가서 왕에게 사실을 말하고서 두 스님이 시키는 대로 시행해 보았다. 그랬더니 궁전 뜰 앞의 배나무가 말라 죽으면서 왕후의 오랜 병이 완쾌되고 소생하였다.

애장왕과 왕후 그리고 여러 신하들이 크게 기뻐하고 또한 놀라와 하였다.

왕은 은혜를 크게 느끼고 친히 우두산에 오셔서 두 스님을 찾아 뵙고 그 자리에 대가람을 창건하니 〈신라 40대 애장왕 3년(802) 임오(王午) 10월 16일〉 가야산 해인사의 시초이다

왕은 은혜를 크게 느끼고 친히 우두산에 오셔서 두 스님을 찾아 뵙고 그 자리에 대가람을 창건하니 〈신라 40대 애장왕 3년(802) 임오(王午) 10월 16일〉 가야산 해인사의 시초이다

해인사는 경남 합천군 가야면 치인리 가야산 서남쪽 기슭에 있는 사찰로 대한불교조계종 제12교구 본사인데 해인사의 해인은 《화엄경》중에 나오는 해인삼매에서 유래한 것이다,

해인(海印)이란 말은 바다에 찍힌 도장이란 뜻이다,

중생들이 살고 있는 삼라만상 (우주안에 있는온갖 사물과 현상)을 불가에서는 고해라 보고 크게 깨닭으신 석가여래의 지혜는 우주의 모든 이치(理致)를 다 알고 계시듯이, 바다에 빠짐없이 도장 찍히듯 비추인다 하여 해인이라 하는것이다.

즉. 해인는 있는 그대로의 세계를 한 없이 깊고 넓은 큰 바다에 비유하여, 거친 파도 곧 중생의 번뇌 망상이 비로소 멈출 때 우주의 갖가지 참된 모습이 그대로 물 속에(海)에 비치는(印) 경지를 말한다

아침 10시가 조금 지나서 해인사 주차장에 도착했다. 해인사로 가는길은 20여분 정도 걸어가는데 구름 낀 날씨가 점점 개이기 시작하더니 햇살이 비쳤다.

그래도 잘 다듬어진 길에 숲이 있어 따가운 햇살은 피할 수 있어 좋았다.

일주문을 지나 봉황문 가기전에 거대한 전나무 고목과 고사목들이 눈길을 끌었는데 해인사 창건 당시와 명운을 같이 하는 듯 했다.

이어서 봉황문을 지나 구광루에 들어서니 스님이 법고를 열심히 치고 있었고 해인사 본전인 대적광전 이 나를 반겨준다.

나는 법당에 들어가 경건한 마음으로 화엄종의 주불인 비로자나불에 예를 올렸다..

부처님의 불상에는 여러 종류가 있다.

불상, 곧 넓은 의미의 불교상은 그 격(格)에 따라 크게 불상(여래상), 보살상, 나한 [조사(祖師)] 상, 신상(神像) 등으로 나눌 수 있다. 불교에서는 누구나, 어느 때나 부처가 될 수 있으므로 현재는 물론 과거와 미래에도 수많은 부처가 존재한다고 한다. 그래서 수많은 부처와 보살의 이름이 불경에 등장하지만 실제 조각으로 만들어지는 것은 그리 많지 않다.

석가여래상

오늘날까지 전해지고 있는 산스크리트어(語)는 고대 인도 아리안 계통의 고급 문장어로서, 불교 경전이나 고대 인도 문학은 대부분이 이 산스크리트어로 기록되어 있다. 산스크리트어 '샤카무니(Śākyamuni)'란 '샤카(Śaka)족(族)의 성인'이란 뜻으로 이를 소리나는 대로 한자 말로 옮긴 것이 '석가모니(釋迦牟尼)'이다.

석가여래상

오늘날까지 전해지고 있는 산스크리트어(語)는 고대 인도 아리안 계통의 고급 문장어로서, 불교 경전이나 고대 인도 문학은 대부분이 이 산스크리트어로 기록되어 있다. 산스크리트어 '샤카무니(Śākyamuni)'란 '샤카(Śaka)족(族)의 성인'이란 뜻으로 이를 소리나는 대로 한자 말로 옮긴 것이 '석가모니(釋迦牟尼)'이다.

인도 초기의 불상은 대부분이 이 석가모니 불상, 곧 석가불이었으며 우리나라에서도 어느 시대나 석가불이 가장 많이 만들어졌다. 우리나라의 석가불은 삼국시대에는 오른손으로 시무외인(施無畏印 ;다섯 손가락을 가지런히 펴고 손바닥을 밖으로 하여 어깨 높이까지 올린 손 모양 )을, 왼손으로 여원인(與願印 ;불상이 취하는 수인의 하나. 불교에서 여래나 보살이 취하는 수인(手印))을 맺은 입상이 많으며, 좌상은 선정인( 禪定印 ; 부처가 수행할 때 선정에 들었음을 상징하는 수인 )을 맺는 경우가 많다. 그러나 통일신라시대부터 조선시대까지는 석굴암 본존불처럼 항마촉지인( 降魔觸地印 ; 좌선할 때의 손 모양에서 오른손을 풀어서 오른쪽 무릎에 얹고 손가락으로 땅을 가리키는 손 모양 )을 맺는 것이 대부분이다.

석가불은 사찰에서는 대웅전의 가운데에 주로 배치되는데, 대웅전이란 굳세고 뛰어난 덕을 지닌 부처님이 계시는 전각이란 뜻이다. 이 말은 석가모니를 '대웅맹세존(大雄猛世尊)' 또는 '대웅세존(大雄世尊)'으로 높이 불러 그 덕을 찬탄한 것에서 유래된 것이다. 이 외에도 석가불은 응진전·나한전·영산전·팔상전 등에도 주불로 봉안된다. 규모가 큰 대웅전에는 석가불을 중심으로 그 좌우에 약사불과 아미타불이 배치되어 삼세불(三世佛)을 이루기도 한다.

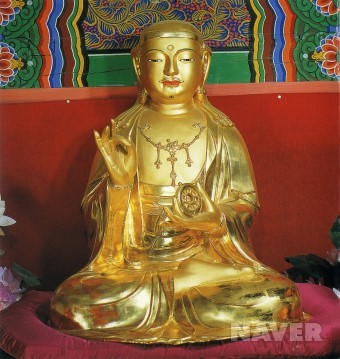

비로자나불상

비로자나불상

모든 부처님의 진신(眞身:육신이 아닌 진리의 모습)인 법신불(法身佛).

이 부처님은 보통 사람의 육안으로는 볼 수 없는 광명(光明)의 부처이다. 범어 바이로차나(vairocana)를 음역하여 ' 비로자나' 라고 한다.

법신은 빛깔이나 형상이 없는 우주의 본체인 진여실상(眞如實相)을 의미하는 것이다. 이 부처를 신(身)이라고 하였을망정 평범한 색신(色身)이나 생신(生身)이 아니며, 갖가지 몸이 이것을 근거로 나오게 되는 원천적인 몸을 뜻한다.

아미타불상

불교 신자가 아니라도 누구나 '나무아미타불 관세음보살'이라는 불경의 문구는 익히 알고 있듯이, 우리나라에서 가장 인기 있는 불상이 아미타불과 관세음보살상이다.

아미타불은 서방 극락세계에 계시면서 모든 중생들에게 자비를 베푸는 부처로, 신분고하를 막론하고 누구라도 아미타불을 지극 정성으로 부르면 서방극락의 아름다운 정토(淨土)로 맞이해 간다고 한다. 그래서 중국과 한국과 일본에서는 아미타불만을 특별히 신봉하는 정토종(淨土宗)이라는 종파(宗派)까지 생기게 되었다.

아미타불은 무한한 광명(Amitabha; 無量光)과 무한한 수명(Amitayus; 無量壽)을 보장해주는 부처라는 두 가지 뜻을 함께 지니고 있다. 아미타불 신앙은 열반에 든 붓다의 수명은 무량하다는 무량수(無量壽) 사상에서 성립되었기 때문에 원래의 이름은 무한한 수명의 부처, 곧 아미타우스(Amitayus)였다고 한다. 그러나 뒷날 페르시아의 광명(光明) 사상이 서북 인도에 영향을 미치면서 여기에 무량광여래의 이름이 더해진 것으로 여겨진다. 무량수불(無量壽)의 이름은 중국의 남북조시대와 우리나라의 삼국시대에만 쓰이고 그 이후에는 아미타불의 이름으로 널리 불리워지고 있다.

아미타불이 봉안되는 불전을 무량수전(無量壽殿), 극락전(極樂殿), 아미타전(阿彌陀殿, 또는 줄여서 미타전(彌陀殿)) 등으로 부른다.

불교 신자가 아니라도 누구나 '나무아미타불 관세음보살'이라는 불경의 문구는 익히 알고 있듯이, 우리나라에서 가장 인기 있는 불상이 아미타불과 관세음보살상이다.

아미타불은 서방 극락세계에 계시면서 모든 중생들에게 자비를 베푸는 부처로, 신분고하를 막론하고 누구라도 아미타불을 지극 정성으로 부르면 서방극락의 아름다운 정토(淨土)로 맞이해 간다고 한다. 그래서 중국과 한국과 일본에서는 아미타불만을 특별히 신봉하는 정토종(淨土宗)이라는 종파(宗派)까지 생기게 되었다.

아미타불은 무한한 광명(Amitabha; 無量光)과 무한한 수명(Amitayus; 無量壽)을 보장해주는 부처라는 두 가지 뜻을 함께 지니고 있다. 아미타불 신앙은 열반에 든 붓다의 수명은 무량하다는 무량수(無量壽) 사상에서 성립되었기 때문에 원래의 이름은 무한한 수명의 부처, 곧 아미타우스(Amitayus)였다고 한다. 그러나 뒷날 페르시아의 광명(光明) 사상이 서북 인도에 영향을 미치면서 여기에 무량광여래의 이름이 더해진 것으로 여겨진다. 무량수불(無量壽)의 이름은 중국의 남북조시대와 우리나라의 삼국시대에만 쓰이고 그 이후에는 아미타불의 이름으로 널리 불리워지고 있다.

아미타불이 봉안되는 불전을 무량수전(無量壽殿), 극락전(極樂殿), 아미타전(阿彌陀殿, 또는 줄여서 미타전(彌陀殿)) 등으로 부른다.

약사불상

약사여래는 중생의 질병과 무지의 병을 고쳐주고, 여러 가지 재난을 구제해주고, 옷과 음식을 만족시켜주는 부처로, 대의왕불(大醫王佛)이라고도 한다. 어떤 종교도 그것이 민중들에게 받아들여지기 위해서는 죽은 뒤가 아니라 살고 있는 세계에서 직접적으로 도움이 되는 현세이익적인 신앙 형태를 포함하기 마련이다. 아미타불이 죽음에 대한 공포를 극복할 수 있는 대상이라면, 약사불은 죽음의 원인이 되는 여러 가지 질병을 극복할 수 있는 힘의 대상이다.

현세이익적 신앙은 민중을 교화하기 위한 방법으로서 출발하여 성립되기 때문에 약사불 신앙도 상당히 늦게 성립되어, 중국에서는 수대(隋代)에 이르러서야 비로소 약사불과 연관된 경전들이 한역(漢譯)된다. 이들 경전 속에는 약사여래의 정토를 아미타여래의 정토와 비교하는 내용이 곳곳에 등장하고 있어 적어도 아미타불보다는 늦게 성립된 것으로 짐작된다. 따라서 약사상의 조성도 비교적 늦어 중국에서는 수대(隋代)부터 나타나기 시작하여 당대(唐代)에 성행하였고, 우리나라에서는 삼국시대 말기부터, 일본에서는 나라(奈良)시대부터 등장한다.

약사불은 다른 불상과는 달리 손에 약 항아리[藥壺, 藥器]를 들고 있어 쉽게 구별된다. 특히 우리의 통일신라시대 8세기 후반부터는 오른손으로 항마촉지인을 맺고 왼손에 약 항아리를 든 특이한 형식의 약사불이 유행하였다. 항마촉지인의 약사여래좌상은 중국과 일본에는 없다.

절에서는 약사불을 약사전(藥師殿)에 봉안하므로 쉽게 찾을 수 있는데, '현세(現世)'를 상징하는 일광(日光)과 월광(月光) 보살을 좌우 협시로 하여 삼존불을 이루며, 이와 함께 12 신장상(神將像)을 거느리기도 한다.

약사여래는 중생의 질병과 무지의 병을 고쳐주고, 여러 가지 재난을 구제해주고, 옷과 음식을 만족시켜주는 부처로, 대의왕불(大醫王佛)이라고도 한다. 어떤 종교도 그것이 민중들에게 받아들여지기 위해서는 죽은 뒤가 아니라 살고 있는 세계에서 직접적으로 도움이 되는 현세이익적인 신앙 형태를 포함하기 마련이다. 아미타불이 죽음에 대한 공포를 극복할 수 있는 대상이라면, 약사불은 죽음의 원인이 되는 여러 가지 질병을 극복할 수 있는 힘의 대상이다.

현세이익적 신앙은 민중을 교화하기 위한 방법으로서 출발하여 성립되기 때문에 약사불 신앙도 상당히 늦게 성립되어, 중국에서는 수대(隋代)에 이르러서야 비로소 약사불과 연관된 경전들이 한역(漢譯)된다. 이들 경전 속에는 약사여래의 정토를 아미타여래의 정토와 비교하는 내용이 곳곳에 등장하고 있어 적어도 아미타불보다는 늦게 성립된 것으로 짐작된다. 따라서 약사상의 조성도 비교적 늦어 중국에서는 수대(隋代)부터 나타나기 시작하여 당대(唐代)에 성행하였고, 우리나라에서는 삼국시대 말기부터, 일본에서는 나라(奈良)시대부터 등장한다.

약사불은 다른 불상과는 달리 손에 약 항아리[藥壺, 藥器]를 들고 있어 쉽게 구별된다. 특히 우리의 통일신라시대 8세기 후반부터는 오른손으로 항마촉지인을 맺고 왼손에 약 항아리를 든 특이한 형식의 약사불이 유행하였다. 항마촉지인의 약사여래좌상은 중국과 일본에는 없다.

절에서는 약사불을 약사전(藥師殿)에 봉안하므로 쉽게 찾을 수 있는데, '현세(現世)'를 상징하는 일광(日光)과 월광(月光) 보살을 좌우 협시로 하여 삼존불을 이루며, 이와 함께 12 신장상(神將像)을 거느리기도 한다.

관음보살상

관음보살은 관세음(觀世音)보살(Avalokiteś vara)을 줄인 말로, 자비의 화신(化身)인 보살 가운데에서도 가장 대표적인 보살이다. '관세음'이란 글자 뜻 그대로 중생의 고통받는 소리를 듣고 남김없이 구원해 준다는 뜻으로, 광세음(光世音)보살 또는 관자재(觀自在)보살이라고도 한다. 세상을 살아가면서 겪게 되는 고통과 두려움으로부터의 구원이야말로 불교의 가장 큰 덕목이며, 그 주체가 바로 관세음보살이다. 중생들의 모든 고난을 구제하고 복덕을 나누어 안락한 세계로 인도해주는 구세주로서의 존재인 것이다. 그래서 관음보살상은 여래상 못지않게 단독불로서도 널리 조성되었는데, 일반적으로 절에서는 부속 불전에 관음보살상을 안치했을 경우 관음전(觀音殿)이라 부르는 반면, 주불(主佛)로 관음보살상을 모시고 신앙할 때에는 특히 원통전(圓通殿)이라 하여 구별하였다.

관음보살상은 삼국시대부터 단독상으로서 또는 아미타불의 협시로서 널리 조성되었는데, 처음에는 그 도상이 확립되지 않았지만 삼국시대 말기부터 보관에 화불(化佛)이 있고 손에 정병(淨甁)이나 연봉오리를 쥔 전형 형식이 확립되게 된다. 흔히 관음보살이 아미타불의 협시로 배치되기 때문에 이 화불을 아미타불의 화신으로 보기 쉽지만 그것은 불교의 진리 자체를 상징하는 법신 부처를 상징한다. 한편 백제에서는 이러한 관음보살의 도상 규범이 확립되기 전에 몸 앞에서 양손을 모두어 보주(寶珠)를 받든 관음보살의 형식을 창안하였다. 이 도상은 일본의 아스카시대 불상에까지 영향을 미치게 된다.

관음보살상에는 백의(白衣)관음, 양류(楊柳)관음, 11면(十一面)관음, 여의륜(如意輪 ; 모든 중생(衆生)의 고통(苦痛)을 덜어 주고 세간(世間), 출세간(出世間)의 이익(利益)을 더하는 것을 본뜻으로 하는 보살(菩薩) )관음 등 헤아릴 수 없을 만큼 다양한 관음들이 있는데, 그것은 중생을 제도하기 위해서는 그 수준에 알맞은 모습으로 변해서 제도해야 되기 때문이다.

관음보살은 관세음(觀世音)보살(Avalokiteś vara)을 줄인 말로, 자비의 화신(化身)인 보살 가운데에서도 가장 대표적인 보살이다. '관세음'이란 글자 뜻 그대로 중생의 고통받는 소리를 듣고 남김없이 구원해 준다는 뜻으로, 광세음(光世音)보살 또는 관자재(觀自在)보살이라고도 한다. 세상을 살아가면서 겪게 되는 고통과 두려움으로부터의 구원이야말로 불교의 가장 큰 덕목이며, 그 주체가 바로 관세음보살이다. 중생들의 모든 고난을 구제하고 복덕을 나누어 안락한 세계로 인도해주는 구세주로서의 존재인 것이다. 그래서 관음보살상은 여래상 못지않게 단독불로서도 널리 조성되었는데, 일반적으로 절에서는 부속 불전에 관음보살상을 안치했을 경우 관음전(觀音殿)이라 부르는 반면, 주불(主佛)로 관음보살상을 모시고 신앙할 때에는 특히 원통전(圓通殿)이라 하여 구별하였다.

관음보살상은 삼국시대부터 단독상으로서 또는 아미타불의 협시로서 널리 조성되었는데, 처음에는 그 도상이 확립되지 않았지만 삼국시대 말기부터 보관에 화불(化佛)이 있고 손에 정병(淨甁)이나 연봉오리를 쥔 전형 형식이 확립되게 된다. 흔히 관음보살이 아미타불의 협시로 배치되기 때문에 이 화불을 아미타불의 화신으로 보기 쉽지만 그것은 불교의 진리 자체를 상징하는 법신 부처를 상징한다. 한편 백제에서는 이러한 관음보살의 도상 규범이 확립되기 전에 몸 앞에서 양손을 모두어 보주(寶珠)를 받든 관음보살의 형식을 창안하였다. 이 도상은 일본의 아스카시대 불상에까지 영향을 미치게 된다.

관음보살상에는 백의(白衣)관음, 양류(楊柳)관음, 11면(十一面)관음, 여의륜(如意輪 ; 모든 중생(衆生)의 고통(苦痛)을 덜어 주고 세간(世間), 출세간(出世間)의 이익(利益)을 더하는 것을 본뜻으로 하는 보살(菩薩) )관음 등 헤아릴 수 없을 만큼 다양한 관음들이 있는데, 그것은 중생을 제도하기 위해서는 그 수준에 알맞은 모습으로 변해서 제도해야 되기 때문이다.

문수(文殊)보살과 보현(普賢)보살상

불교 사상의 핵심은 지혜와 자비이므로, 지혜의 완성을 상징하는 문수보살과, 지혜의 실천과 이치(理致)를 상징하는 보현보살은 당연히 인기가 높은 보살이었다. 두 보살은 동일한 사상에 뿌리를 두고 있으므로 나란히 석가불이나 비로자나불의 협시로 많이 조성되었고 훗날에는 단독으로 신앙하는 사찰까지 만들어졌다.

두 보살상은 오랫동안 일정한 표현 형식이 없어 여러 가지 모습으로 표현되었는데, 석굴암의 문수보살상은 오른손에 작은 잔을, 보현보살상은 왼손에 경책(經冊)을 들고 있다. 그러나 통일신라시대 이후부터 그 규범이 확립되면서 문수보살은 사자를 탄 모습으로, 보현보살은 흰코끼리를 탄 모습으로 표현되기도 한다. 한편 저 유명한 상원사(上院寺)의 문수동자상(文殊童子像)이나 여러 다른 불화에서 보듯이 문수와 보현보살은 어린아이 모습의 동자상(童子像)으로 표현되기도 하는데 이들은 두 부처의 분신(分身)인 지혜의 동자와 실천의 동자이다.

불교 사상의 핵심은 지혜와 자비이므로, 지혜의 완성을 상징하는 문수보살과, 지혜의 실천과 이치(理致)를 상징하는 보현보살은 당연히 인기가 높은 보살이었다. 두 보살은 동일한 사상에 뿌리를 두고 있으므로 나란히 석가불이나 비로자나불의 협시로 많이 조성되었고 훗날에는 단독으로 신앙하는 사찰까지 만들어졌다.

두 보살상은 오랫동안 일정한 표현 형식이 없어 여러 가지 모습으로 표현되었는데, 석굴암의 문수보살상은 오른손에 작은 잔을, 보현보살상은 왼손에 경책(經冊)을 들고 있다. 그러나 통일신라시대 이후부터 그 규범이 확립되면서 문수보살은 사자를 탄 모습으로, 보현보살은 흰코끼리를 탄 모습으로 표현되기도 한다. 한편 저 유명한 상원사(上院寺)의 문수동자상(文殊童子像)이나 여러 다른 불화에서 보듯이 문수와 보현보살은 어린아이 모습의 동자상(童子像)으로 표현되기도 하는데 이들은 두 부처의 분신(分身)인 지혜의 동자와 실천의 동자이다.

미륵(彌勒)보살상

미륵은 현재 도솔천(兜率天)이라는 하늘나라에서 보살로 있으면서 56억 7천만년 뒤 불법이 쇠퇴할 때 이 세상에 여래로 태어나서 못다 구제한 중생을 구제해준다고 한다. 석가여래의 뒤를 이어 이미 부처가 되기로 정해져 있는 미래의 부처인 셈이다. 그래서 미륵은 현재의 모습인 보살상으로도, 미래의 모습인 여래상으로도 표현될 수 있는 특이한 존재이다.

산스크리트어 '마이트레야 (Maitreya)'는 '자비에서 태어난 존재'라는 뜻으로 이를 '자씨(慈氏)' 또는 '자존(慈尊)'으로 번역한다. 미륵보살상은 인도에서는 정병(淨甁)을 손에 쥔 입상(立像)으로, 중국에서는 두 다리를 서로 교차시켜 의자에 앉은 모습[交脚坐]으로 많이 표현되었다. 그러나 우리나라에서 이러한 형식의 미륵보살은 보이지 않으며, 단지 삼국시대에 크게 유행했던 반가사유상이 미륵보살로 간주되기도 한다. 미륵불은 경주 남산의 장창골에서 발견된 돌미륵삼존불이나 법주사의 마애불처럼 일반적인 여래 모습에 의자에 앉은 자세[椅子坐]로 흔히 표현된다.

미륵은 현재 도솔천(兜率天)이라는 하늘나라에서 보살로 있으면서 56억 7천만년 뒤 불법이 쇠퇴할 때 이 세상에 여래로 태어나서 못다 구제한 중생을 구제해준다고 한다. 석가여래의 뒤를 이어 이미 부처가 되기로 정해져 있는 미래의 부처인 셈이다. 그래서 미륵은 현재의 모습인 보살상으로도, 미래의 모습인 여래상으로도 표현될 수 있는 특이한 존재이다.

산스크리트어 '마이트레야 (Maitreya)'는 '자비에서 태어난 존재'라는 뜻으로 이를 '자씨(慈氏)' 또는 '자존(慈尊)'으로 번역한다. 미륵보살상은 인도에서는 정병(淨甁)을 손에 쥔 입상(立像)으로, 중국에서는 두 다리를 서로 교차시켜 의자에 앉은 모습[交脚坐]으로 많이 표현되었다. 그러나 우리나라에서 이러한 형식의 미륵보살은 보이지 않으며, 단지 삼국시대에 크게 유행했던 반가사유상이 미륵보살로 간주되기도 한다. 미륵불은 경주 남산의 장창골에서 발견된 돌미륵삼존불이나 법주사의 마애불처럼 일반적인 여래 모습에 의자에 앉은 자세[椅子坐]로 흔히 표현된다.

지장(地藏)보살상

지장보살이란 모든 만물을 골고루 자라게 하고 열매 맺게 하는 대지의 덕처럼, 어떤 곳에서나 몸을 바꾸어 나타나 육도윤회(六道輪廻)에서 고통받는 중생, 특히 지옥의 고통에 허덕이는 중생들을 인도하여 극락정토로 이끌어주는 구세주의 역할을 하는 보살이다. 지장보살은 죽은 후에도 지옥의 고통에서 벗어날 수 있는 구원의 대상이었으므로 현실의 고통에서 구제해주는 관음보살과 함께 민중 사이에서 가장 널리 신앙된 보살이었다.

지장보살이란 모든 만물을 골고루 자라게 하고 열매 맺게 하는 대지의 덕처럼, 어떤 곳에서나 몸을 바꾸어 나타나 육도윤회(六道輪廻)에서 고통받는 중생, 특히 지옥의 고통에 허덕이는 중생들을 인도하여 극락정토로 이끌어주는 구세주의 역할을 하는 보살이다. 지장보살은 죽은 후에도 지옥의 고통에서 벗어날 수 있는 구원의 대상이었으므로 현실의 고통에서 구제해주는 관음보살과 함께 민중 사이에서 가장 널리 신앙된 보살이었다.

지장보살은 다른 보살상과는 달리 민머리의 스님 모습이거나 아니면 머리에 두건을 쓰고 손에 보배 구슬이나 지팡이[석장(錫杖)]를 쥔 모습으로 많이 표현된다. 이 가운데 머리에 두건을 쓴 지장보살은 중국 본토와 일본에는 보이지 않고 중앙아시아와 우리나라에서만 보이는 독특한 형식이다.

지장보살은 단독상으로도 표현되었지만 관음보살과 함께 아미타여래상의 협시로도 많이 등장하였다. 절에서 지장보살은 명부전(冥府殿)의 주불로 봉안되는데, 이 경우 삼존 형식이거나 아니면 좌우에 지옥의 시왕(十王)을 거느리게 된다.

나한상(羅漢像)·조사상(祖師像)

나한이란 아라한(阿羅漢, Arhān)을 줄인 말로 부처님의 제자라는 뜻이며, 석가모니 부처님 생존 당시는 물론 뒷날 여러 나라에서 성자로 추앙받은 위대한 스님들을 망라하여 부르는 말이다. 중국이나 우리나라에서는 어떤 종파의 창시자나 지도자를 조사(祖師)라 하여 숭앙해 왔는데, 이 역시 엄격한 의미에서는 나한이라 할 수 있다.

나한상으로는 10대제자상과 16나한, 500나한 등이 가장 많이 만들어졌는데, 이 가운데 16나한상을 모신 전각을 응진전(應眞殿)이라 불렀다. 또 절에서는 조사전(祖師殿)을 따로 만들어 역대의 위대한 스님들의 조각이나 영정을 모신 예도 많다.

지장보살은 단독상으로도 표현되었지만 관음보살과 함께 아미타여래상의 협시로도 많이 등장하였다. 절에서 지장보살은 명부전(冥府殿)의 주불로 봉안되는데, 이 경우 삼존 형식이거나 아니면 좌우에 지옥의 시왕(十王)을 거느리게 된다.

나한상(羅漢像)·조사상(祖師像)

나한이란 아라한(阿羅漢, Arhān)을 줄인 말로 부처님의 제자라는 뜻이며, 석가모니 부처님 생존 당시는 물론 뒷날 여러 나라에서 성자로 추앙받은 위대한 스님들을 망라하여 부르는 말이다. 중국이나 우리나라에서는 어떤 종파의 창시자나 지도자를 조사(祖師)라 하여 숭앙해 왔는데, 이 역시 엄격한 의미에서는 나한이라 할 수 있다.

나한상으로는 10대제자상과 16나한, 500나한 등이 가장 많이 만들어졌는데, 이 가운데 16나한상을 모신 전각을 응진전(應眞殿)이라 불렀다. 또 절에서는 조사전(祖師殿)을 따로 만들어 역대의 위대한 스님들의 조각이나 영정을 모신 예도 많다.

|

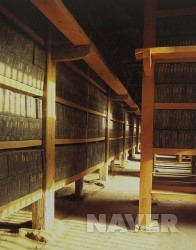

해인사에는 세계문화유산으로 등록된 팔만대장경이 있다.

고려대장경이라고도 하는 이 대장경은 고려시대 수차례에 걸친 몽고의 침입으로 구 대장경이 유실되자 전쟁이 없은 평화로운 세상을 바라는 마음에서 당시 최고의 문장가 였던 이규보 선생이 팔만대장경 조성을 시작했다.

팔만대장경은 1236년에 시작되어 1251년까지 만들어진 것으로 학계에서 공식적으로 인정하고 있다. 약 16년의 시간이 걸렸고, 지금으로 부터 751년전에 만들어졌다.

완성된 팔만대장경은 처음에는 강화도에 모셨으나 왜구의 노략질이 심해져서 서울의 지천사로 옮겼다가 그 뒤 조선 태조때 인 1398년에 해인사로 옮겨 모신 것이다.

해인사, 이 사찰은 창건 이후 일곱차례의 대화재를 만나 그때마다 중창되었다. 이 사찰에도 여러 종의 유물들이 있지만, 불가사의한 일은 몇차례의 화재를 당하면서도 팔만대장경판과 그것을 보존하고 있는 장경각만은 화를 입지 않고 있다는 것에 깊은 의미가 있다고 본다.

해인사의 장경각 팔만대장경

대장경의 총매수는 81,258매로 경종류는 1,511종이고 권수는 6,802권이다.

또한, 해인사는 삼보사찰 중의 하나인 법보사찰이다.

삼보사찰이라함은 불보사찰(통도사), 승보사찰(통도사), 법보사찰(해인사)의 3개 사찰을 말한다.

이중

*불보사찰은 중생들을 가르치고 인도하는 석가모니- 부처님 사리를 모신 곳

*승보사찰은 부처의 교법을 배우고 수행하는 제자집단-좋은승려배출하는 곳

*법보사찰은 부처가 스스로 깨달은 진리를 중생을 위해 설명한 교법-팔만대장경의 율법을 배우고 익히는 곳

이라고 요약할 수 있겠다.

팔만대장경판고는 잇단 문화재 화재. 도난등 사례로 엄격한 경계를 하고 있었기에 근거리에서 살펴 볼 수 밖에 없었다.

우리는 역사상 수많은 외세의 침입에도 불구하고 역사적 정통성과 찬란했던 문화, 그리고 아름다운 조국강산을 지금껏 간직할 수 있게 해준 옛 선인들의 피땀어린 노력에 감사할 뿐이다.

내려오는 길에 해인사 고승들의 부도를보러 갔다.

오래된 사찰인 해인사는 많은 고승들의 부도가 있었는데 유독 성철스님 부도는 제일 넓고 중앙에 안치해 있었다.

성철스님부도

성철1912-1993. 승려. 불교의 중심사상인 중도사상을 체계화했으며, ;산은 산이요, 물은 물이다; 란 법어로 유명하다

살아생전에는 생불로 유명하신 스님이 열반한지 20여년이 흘렀다. 큰스님의 생전의 모습을 떠올리며머리 숙여 묵도했다.

성보박물관

2002년 7월 해인사 내에 건축면적 3578㎡(1082평), 지하 1층, 지상2층으로 개관하였다. 소장 유물은 국가 지정 8점, 시도지정 4점, 비지정 389점이다.

박물관 1층 대장경홀에 초조대장경, 팔만대장경의 판본 및 범종각 대종 등이 전시되어 있으며, 해인사의 역사를 보여주는 해인역사실, 불교조각실, 불교회화실, 불교공예실, 목판특별실 등 5개의 전시실이 있으며, 2층은 백남준의 팔만대장경 비디오 아트가 설치되어 있으며, 다양한 전시 프로그램을 운영하고 있었다. 금강산 구경도 식후경이라 하지 않던가?

아침 일찍 떠나 온 터라 출출한 느낌을 감출 수가 없었는데 집에서 가져온 밥과 반찬이 너무도 맛이 좋았다.

홍류동계곡숲 길

시원한 계곡물소리들으며 숲 길을 걷는다는 것은 상상만 해도 언제나 신바람 나고 즐거운 기분은 엘돌핀이 쑥쑥 뿜어낼 것만 같다.

가을 단풍이 너무 붉어 흐르는 물조차 붉게 보인다고 해 이름 붙여진 홍류동(紅流洞) 계곡을 따라 해인사 소리길을 걷는다.

천 년 세월을 고스란히 담은 해인사 소리길은 대장경테마파크에서 해인사까지 7㎞ 정도 이어지는데 계곡을 흐르는 청아한 물소리는 아득하게 멀어졌다가

금방이라도 귓가에 다시 다가오는 듯하다.계절마다 다른 모습으로 화려하게 변신하는 계곡을 따라 걸으면 번뇌는 간곳없고 어느덧 자연과 하나가 된다

너른바위 둥근바위 사이사이돌고돌아 흐르다가 솰솰 쉐쉐 떨어지는 물소리는 어머니가 불러주던 자장가 처럼 아무리 들어도 듣고 싶은 시원의 소리이기에

농산정에 잠시 쉬면서 고운 최치원((857- ?)의 고매한 인품과 홍류동의 풍치에 흠벅 취해 있을 법한 그 모습을 그려 보았다.

일상에 지친 삶에 활력소를 듬뿍 불어 넣어주는 데는 여행보다.더 좋은 명약은 없다.

오늘 하루도 해인사 홍류동 길을 걸으며 멋진 하루 즐거운 하루를 보낼 수 있었음에 모든 동료들과 더불어 감사한다.

.

|